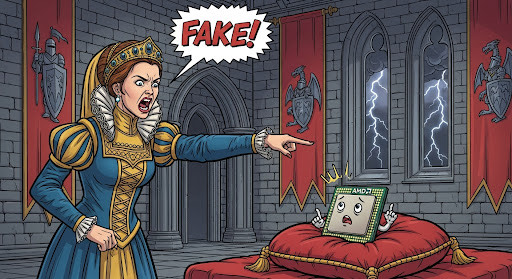

PCゲーミングの王座に君臨するAMD「Ryzen 7 7800X3D」。このベストセラーCPUの基板(PCB)に、AMDが”サイレントチェンジ”を施したことが明らかになり、我々自作ユーザーを混乱の渦に叩き込んでいる。一部のコンデンサが忽然と姿を消したその外観は、性能低下への懸念と、後を絶たない偽造品への恐怖を煽る。これは単なるコストカットなのか、それとも我々が知るべきでない何かが隠されているのか。その真相を、徹底的に解剖していく。

目次

発端はユーザーの声。白日の下に晒された”新リビジョン”

この一件が明るみに出たのは、AMDの公式発表ではない。海外の巨大掲示板RedditやChiphellに投稿された、あるユーザーの報告が発端だ。彼が手にした7800X3Dは、我々が見慣れたそれとは明らかに異なっていた。

- CPU基板上半分から、SMDコンデンサ群が消滅している。

- 基板の色合いが、従来品より青みを帯びている。

市場にはびこる精巧な偽造品の存在も相まって、当初、この個体は”偽物”と断じられかけた。だが、CPU-Zはこれを紛れもない正規の7800X3Dと認識し、システムは安定して動作した。そう、これは偽造品などではない。AMD自身が出荷した、正真正銘の”新リビジョン”だったのである。

なぜコンデンサは消えたのか? AMDの合理主義という名の”コストカット”

AMDがこの件に関して沈黙を続ける中、我々がたどり着いた最も確からしい結論は、製造コストの最適化だ。

考察するに、AMDはこれまで、デュアルCCD構成(Ryzen 9など)とシングルCCD構成(7800X3Dなど)のRyzen 7000シリーズで、ある程度共通の基板設計を用いてきたのだろう。デュアルCCDを安定動作させるための、いわば”過剰”な電源回路がそこにはあった。今回の新リビジョンは、シングルCCDに最適化された専用基板への切り替えと見るべきだ。本来不要であったコンデンサを取り払い、製造プロセスを簡略化する。1個あたりの削減コストは微々たるものだろうが、数百万個という出荷量を考えれば、AMDにとっては無視できない利益となる。これは、企業の論理としては極めて合理的だ。

核心に迫る。で、性能は落ちるのか?

ユーザーにとって重要なのは、AMDの懐事情ではない。我々のゲーム体験が損なわれないか、その一点に尽きる。

結論から言おう。定格で運用する限り、性能への影響は無視できるレベルだ。AMDも非公式ながら「動作に影響はない」としている。電源を平滑化するコンデンサは、元来マージン(余裕)をたっぷりとって設計される。そのマージンを削ったとしても、定格動作の安定性を揺るがすには至らない、というわけだ。

だが、話はそう単純ではない。マージンを削るという行為は、潜在的な安定性や極限性能を差し出すトレードオフに他ならない。

一部の海外メディアからは、すでに「オーバークロック耐性が300MHz程度低下した」「同じTDPでもより高いVCoreを要求する」といった不穏な報告が上がっている。もちろん、これらは初期報告であり、確定情報ではない。だが、電源回路の簡略化がオーバークロック性能に影響を及ぼすのは、自作PCの理を解する者なら当然の帰結と言えるだろう。3D V-Cache搭載モデルでオーバークロックを追求するユーザーは少数派かもしれない。しかし、AMDがユーザーに断りなく、その”ポテンシャル”を削ったのだとしたら、それは看過できない問題だ。

偽造品と公式品。ユーザーを襲う二重の混乱

今回の正規リビジョンと、悪質な偽造品は全くの別物だ。しかし、AMDが公式なアナウンスを怠ったことで、市場の混乱は増している。信頼できる正規販売代理店からの購入が、今や唯一にして最大の防御策となってしまった。購入した製品に少しでも疑念を抱いたなら、CPU-Zでの確認は最低限の義務と心得るべきだ。

総括:これはAMDの”傲慢”の表れではないか

Ryzen 7 7800X3Dの基板変更は、製造上の合理化が目的であり、大多数のユーザーの定格運用において性能低下を招くものではないだろう。

しかし、問題の本質はそこではない。ユーザーへの説明責任を果たさず、サイレントで仕様変更を断行したAMDの姿勢こそが問われるべきだ。ベストセラーという地位にあぐらをかき、ユーザーの信頼を軽んじているのではないか。この一件は、単なる部品変更に留まらず、AMDという企業の体質を映し出す鏡のようにも見える。

我々GearTuneは、この新リビジョンがもたらす性能への影響について、引き続き詳細な検証を行っていく。そして何より、AMDがユーザーに対して誠実な説明を行うのか、その動向を厳しく監視していく所存だ。

筆者のコメント

結論から言えば、実用上の性能に影響はないと筆者は断言する。

そもそも7800X3Dの3D V-Cacheは、CCDの上にキャッシュダイを積層する第一世代の構造だ。これにより熱的な制約が生まれ、公称TDP120W/PPT162Wというスペックシート上の数字とは裏腹に、実動作では100Wの壁を超えることは稀である。つまり、もとよりオーバークロックで性能を絞り出す類のCPUではない。それどころか、65Wのエコモードで運用したところで、競合のフラッグシップをゲーム性能で上回るポテンシャルを持つのがこのCPUの真価だ。

だが、勘違いしてはならない。物理的にコンデンサが削減された以上、基板が持つポテンシャル、つまり”絶対性能”の上限は確実に引き下げられている。この変更は、かつての名機Ryzen 7 5700Xのように、息の長い”鉄板ゲーミングCPU”へと至るための布石なのかもしれない。コストを最適化し、より多くのゲーマーに届けようというAMDの深謀遠慮が見え隠れする。我々はこのCPUの行く末を、長い目で見届ける必要がありそうだ。

しかし、これだけは言っておく。もし今回の件が、市場の支配者となったAMDの傲慢さの表れであり、かつてのIntelが辿ったようなユーザーを軽視する道への第一歩であるならば――その時は、我々GearTuneが誰よりも厳しく、容赦なくその刃を突き立てることになるだろう。

![AMD CPU CPU Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 正規代理店品 100-100000910WOF [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/21KtytBd+kL._SL160_.jpg)

コメント