AMDが、ついに歴史的なマイルストーンを達成した。

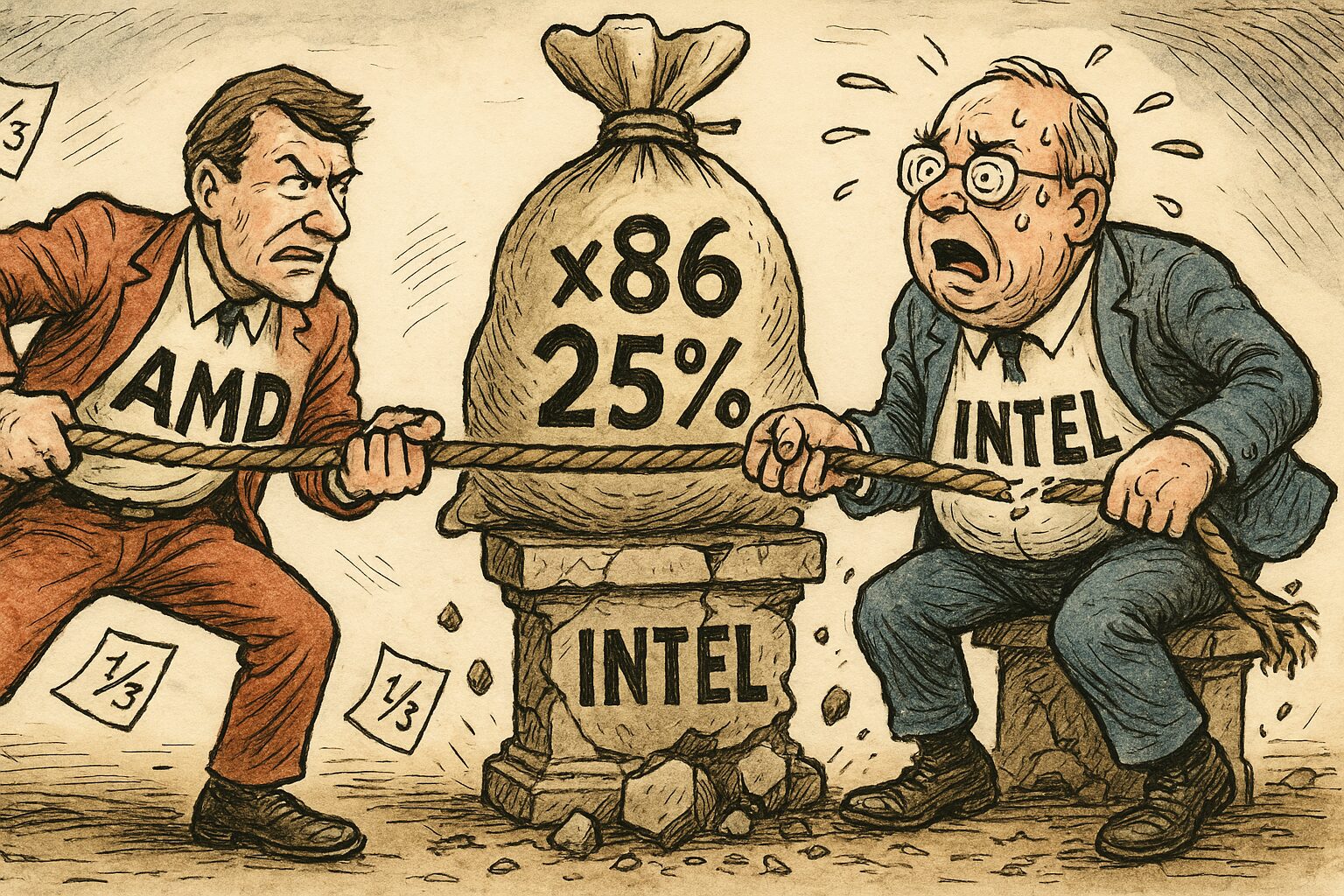

Mercury Researchの最新データ(2025年Q3)によれば、AMDは デスクトップCPU市場で33.6%のシェア を獲得し、 x86市場全体でも25.6% (セミカスタム製品を除く)に到達したのだ。

これは単なる数字の羅列ではない。長年にわたりIntelが圧倒的なシェアを握ってきたx86市場において、AMDが 「3人に1人がAMDを選ぶ」レベル にまで成長したことを意味する。

この躍進は、我々PCゲーマーにとって極めて重要だ。なぜなら、 競争が激しいほど、より良い製品が、より手頃な価格で手に入るから だ。AMDの快進撃は、CPU市場の健全な競争を示す証拠に他ならない。

数字が示すAMDの躍進

まず、具体的な数字を見てみよう。

デスクトップ市場:33.6%

- 前四半期(Q2): 32.2%

- 前年同期比: +5.2ポイント

デスクトップ市場でAMDは 着実にシェアを伸ばし続けている 。

x86市場全体:25.6%(セミカスタム除く)

- ゲームコンソール向けのセミカスタムチップを含めると、 30.9% に達する

- 全製品を含めた数字では、AMDはx86市場の 約3分の1 を占める

モバイル市場:21.9%

- 前四半期(Q2)の20.6%から上昇

- ただし、依然としてIntelが優位

サーバー市場:27.8%

- 前四半期の27.3%から微増

- EPYC(エピック)シリーズの着実な浸透を示す

| 市場セグメント | AMDシェア(Q3 2025) | 前四半期比 |

|---|---|---|

| デスクトップ | 33.6% | +1.4ポイント |

| モバイル | 21.9% | +1.3ポイント |

| サーバー | 27.8% | +0.5ポイント |

| x86全体(セミカスタム除く) | 25.6% | — |

| x86全体(全製品含む) | 30.9% | — |

この表が示す通り、AMDは 全てのセグメントで成長している 。

何がAMDの成長を牽引したのか

では、なぜAMDはこれほどまでにシェアを拡大できたのか。

1. Ryzen 9000シリーズ(Granite Ridge)の成功

Tom’s Hardwareの記事によれば、 Ryzen 9000シリーズの人気 が、デスクトップ市場でのシェア拡大を牽引したという。

特に、エンスージアスト層やパフォーマンス重視のユーザーに支持されている。Zen 5アーキテクチャの効率性、4nm製造プロセス、そして X3Dモデルの圧倒的なゲーミング性能 が、この成功の要因だ。

2. Intelの失態

AMDの成功を語る上で、 Intelの失態 も無視できない。

- Raptor Lakeの不安定性問題: クラッシュや不具合が多発し、評判が悪化

- 次世代CPUの遅延: Intelの製品ロードマップが混乱

- 製造プロセスの遅れ: AMDがTSMCの最新プロセスを活用する一方、Intelは苦戦

つまり、AMDが「勝った」だけでなく、 Intelが「自滅した」側面もある 。

3. 長期プラットフォームサポート(AM4/AM5)

AMDの AM4ソケットの長期サポート は、多くの自作ユーザーから高く評価された。初代RyzenからRyzen 5000シリーズまで、マザーボードを買い替えることなくアップグレードできたのだ。

現在のAM5プラットフォームも、同様の長期サポートが期待されており、 「AMDを選べば、長く使える」 という信頼が定着している。

4. 価格競争力

AMDは、Intelと比較して コストパフォーマンスに優れる ことが多い。

特にミドルレンジ帯(Ryzen 5/7シリーズ)では、同価格帯のIntel製品を上回る性能を提供するケースが多く、 「賢い選択」 としてAMDが選ばれている。

モバイル市場:AMDの課題

しかし、全てが順風満帆というわけではない。

モバイル(ノートPC)市場では、AMDは依然として苦戦している 。シェアは21.9%と、デスクトップの33.6%に比べて大きく劣る。

なぜモバイルで苦戦するのか

- OEMメーカーとの関係: Intelは長年にわたりDell、HP、Lenovoなどと強固な関係を築いてきた

- ブランド認知度: 一般消費者は「Intel入ってる」を信頼する傾向がある

- 供給能力: AMDはTSMCに製造を依存しており、供給量に限界がある

つまり、 デスクトップでの成功をモバイルに持ち込むには、まだ時間がかかる だろう。

PCゲーマーにとっての意味

では、AMDのシェア拡大は、我々PCゲーマーに何をもたらすのか。

1. 競争による製品の進化

AMDとIntelが激しく競争すれば、 両社ともより良い製品を投入せざるを得ない 。

実際、Intelは次世代Arrow Lakeで巻き返しを図っており、AMDもZen 6で更なる進化を目指している。この競争こそが、我々が恩恵を受ける源泉だ。

2. 価格の安定化

競争が激しくなれば、 価格も適正化される 。

もしIntelが独占していれば、価格は高止まりし、性能向上も緩やかになるだろう。AMDの存在が、この「怠惰」を防いでいる。

3. 選択肢の多様化

デスクトップ市場でAMDとIntelがほぼ拮抗すれば、 自分のニーズに合った選択肢が増える 。

- ゲーミング特化: AMD X3Dモデル

- クリエイティブ作業: Intelの高クロックモデル

- コスパ重視: AMDミドルレンジ

- 最新技術: Intelの次世代アーキテクチャ

これは、我々にとって理想的な状況だ。

Intelの反撃はあるのか

ただし、 Intelが終わったわけではない 。

CEO Lip-Bu Tanの手腕により、Intelは再建の途上にある。次世代CPUや製造プロセスの改善が実現すれば、 再びシェアを奪還する可能性はある 。

実際、過去にもAMDがシェアを拡大した後、Intelが巻き返した事例がある(Core 2 Duoの時代など)。

つまり、 この戦いはまだ終わっていない 。むしろ、これからが本番だ。

結論:競争こそが、我々の利益

AMDのシェア拡大は、確かに歓迎すべきニュースだ。

しかし、我々が本当に求めているのは 「AMDの勝利」ではなく、「健全な競争」 である。

IntelとAMDが切磋琢磨し、互いに技術を磨き、より良い製品を提供し合う――この構図こそが、我々PCゲーマーにとって最も望ましい。

現在のAMDの躍進は、市場が健全に機能している証拠だ。 そして、この競争が今後も続くことを、我々は期待する。

どちらが勝つかではない。 両社が全力で競い合うこと ――それが、我々が最も得をする未来だ。

筆者のコメント

AMDがここまでシェアを伸ばした背景には、技術力だけでなく、 ユーザーの信頼を勝ち取る姿勢 があった。AM4の長期サポート、透明性の高いロードマップ、そして何より、Intelが失態を犯した隙を確実に突いた戦略性――これらが、今の成功を生んだ。

一方で、Intelもまた、過去に何度も復活してきた企業だ。現在の苦境は一時的なものかもしれない。

我々ユーザーにとって重要なのは、 どちらかを応援することではなく、競争が続くことを願うこと だ。独占は常に、消費者の不利益につながる。だからこそ、AMDの躍進を歓迎しつつ、Intelの反撃にも期待する。それが、賢い消費者の姿勢だ。

コメント