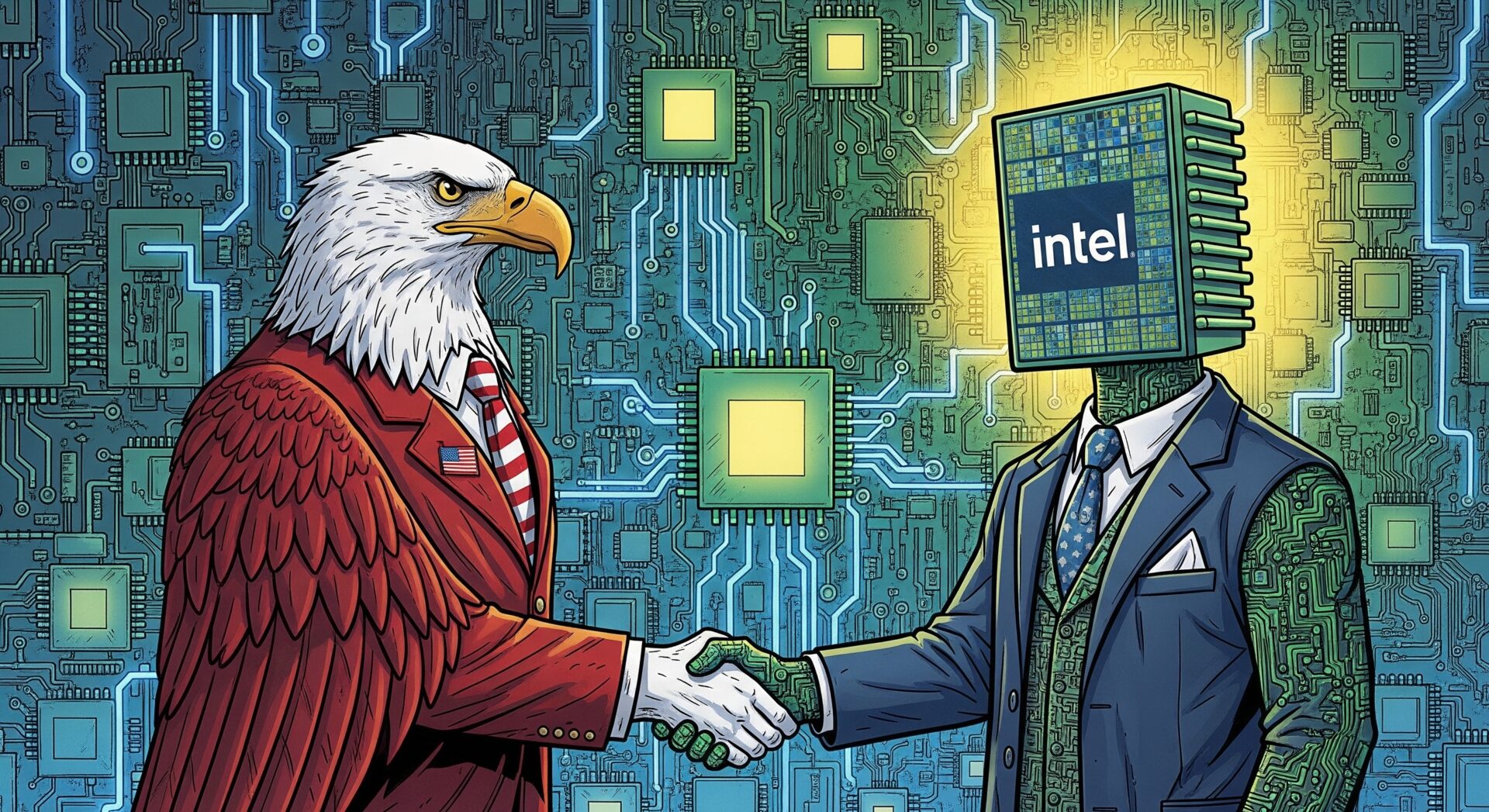

米国政府が半導体大手 インテル(Intel) の株式を9.9%取得する方針を固めた。

報道によれば米政府は「取締役会には参加せず、パッシブ投資家として振る舞う」としている。

単なる金融ニュースの一件に見えるかもしれないが、この発表は国家戦略や産業政策に深く関わる重大な意味を持っている。

今回の投資は「パッシブ」、つまり受動的な立場にとどまる点が特徴だ。

政府はインテルの経営陣に口を出すつもりはなく、取締役会の議席も確保しない。

9.9%という株式保有は決して小さくないが、あくまで市場安定と国家戦略を意識した象徴的な関与に近い。

したがって、インテルの事業方針そのものが政府によって左右される可能性は低いと見られている。

ゲーマーやPCユーザーへの影響は限定的

インテルといえばゲーミングPCの心臓部を担うCPUメーカーだが、今回の株式取得がゲーマーに直ちに影響を与えることはない。

価格が急変することもなければ、ゲーム性能に関わる開発ロードマップが突然変更されることも考えにくい。

むしろ国家支援の後押しによって研究開発が加速すれば、数年先にはより高性能なCPUや安定した供給体制が整い、ユーザーにとってプラスに働く可能性が高い。

半導体産業をめぐる国家戦略

米国政府が国内チップメーカーを支援する背景には、地政学的な要因がある。

中国をはじめとする競合国の台頭を抑え込み、供給網の不安定化を避ける狙いが明確だ。

設計力に強みを持ちながら、製造面で台湾TSMCや韓国Samsungに後れを取ってきた米国にとって、インテルは国内製造力を立て直すための重要な拠点といえる。

今回の投資は、その象徴的な一歩だ。

今後の課題と展望

もっとも、政府が企業に資本参加することにはリスクも伴う。

特定のメーカーを優遇することが市場競争を歪め、他の半導体企業の成長を阻害しかねないという指摘もある。

今後は政府が過剰に介入せず、インテルが受けた支援を技術革新や生産能力の強化に適切に活かせるかどうかが問われるだろう。

今回の米政府によるインテル株取得は、国家安全保障と半導体産業再編の両面から見て歴史的な出来事だ。

しかし、少なくともゲーマーや一般PCユーザーにとっては当面の生活や製品選びに直結する変化はない。

むしろ数年後、研究開発の成果が形となって現れるときに、その真価が試されることになる。

筆者コメント

国家安全保障の観点からは理解できる一方で、筆者としては懸念も抱いている。

政府が株主として企業に関与することは、自由市場の原則を揺るがしかねない。

産業の競争力は、健全な競争環境の中で磨かれてこそ発揮されるものであり、国家による資本参加が長期的に見て「歪み」を生まないかどうかは注視すべきだろう。

インテルにとって追い風となるのか、それとも市場の健全性を損なう介入となるのか――その答えはまだ出ていない。

コメント