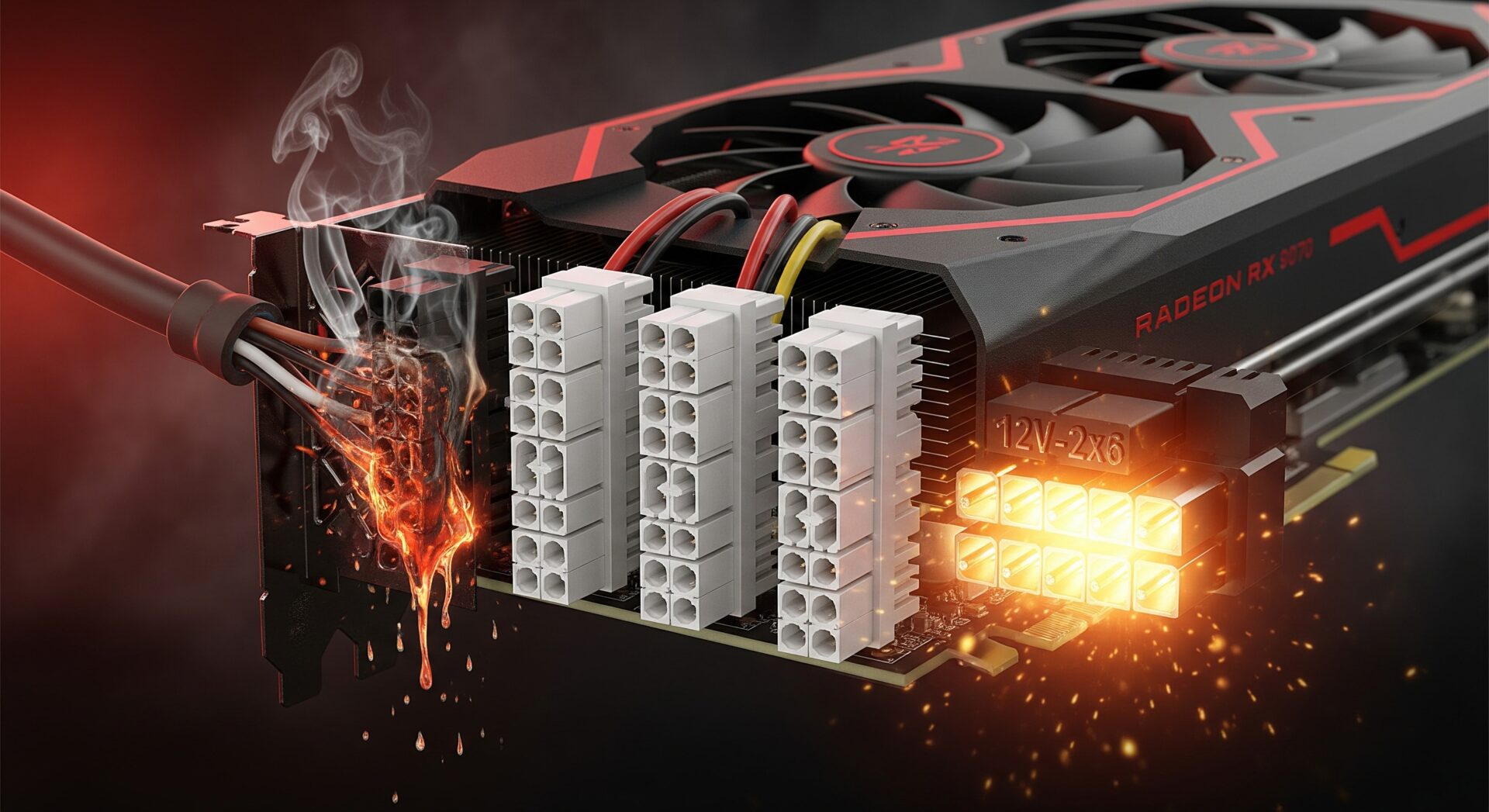

AMDの最新グラフィックスカード「Radeon RX 9070 XT」において、電源供給用のコネクタが溶融する事例が報告された。これはNVIDIA製カードで過去に多発した問題の再来とも言えるが、その本質はより根深く、複雑である。

問題の核心は、同じ「RX 9070 XT」という製品でありながら、市場には電源コネクタの仕様が異なる、少なくとも3種類のモデルが混在しているという事実だ。この複雑さが、利用者の混乱を招き、意図せぬ事故の温床となりうると判断するのが妥当であろう。本稿では、この問題を分析し、利用者が取るべき具体的な指針を提示する。

問題の核心:単一モデルに3種類の電源規格が混在する現状

現在、市場に流通するRX 9070 XTには、各カードメーカーの設計思想により、主に3つの異なる電源コネクタ方式が存在する。これは、高性能化するグラフィックスカードが抱える、構造的な課題と言える。

- 従来型の「PCIe 8ピン」を2つ使用するモデル

- 同じく「PCIe 8ピン」を3つ使用するモデル

- 最新規格の「12V-2×6」を1つ使用するモデル

利用者は、自身が購入するカードがどの方式を採用しているかを正確に把握し、それぞれに適した電源装置(PSU)と接続方法を選ばなければ、安全な運用は困難となる。

正しい電源ユニットの選び方と接続方法

安全な運用を実現するためには、各コネクタ方式に応じた、適切な知識と注意が求められる。

鉄則:16ピンコネクタを使うならATX 3.1認証の電源ユニットを使うべし。

12V-2×6コネクタは、ATX 3.1規格で安全対策が強化されたものだ。旧世代のATX 3.0規格で採用された「12VHPWR」コネクタには安全上の懸念が指摘されており、今あえて旧世代品を選ぶ理由はなく、ATX 3.1対応品を選択するのが論理的な判断だ。

鉄則:PCIe 8ピンケーブルを使うなら原則として「1コネクタ = 1ケーブル」で接続しなければならない。

PCIe 8ピンケーブル1本あたりの定格供給電力は150Wが基準である。高負荷時に300Wを大幅に超える電力を要求するRX 9070 XTに対し、1本のケーブルから分岐したコネクタで電力を供給することは、ケーブルの許容量を超えるリスクを伴うため、絶対に行ってはならない。安全マージンを確保する上で、GPUの差込口の数と同じ本数の独立したケーブルを使用することが極めて重要だ。

鉄則:PCIe 8ピンコネクタ搭載GPUでもATX 3.1認証の電源ユニットが望ましい。

たとえ使用するコネクタが旧来のPCIe 8ピンであっても、PSU自体はATX 3.1規格品を選ぶメリットは大きい。ATX 3.0以降の電源は、規格として全体の品質や、急な電力変動への対応力が大きく向上している。750W以上のクラスで今あえて旧世代のATX 2.x製品を選ぶ積極的な理由は見当たらない。

鉄則:購入前に、電源ユニットに付属するPCIeケーブルの本数を必ず確認すべきである。

市場には、850W以上の大容量PSUであっても、PCIeケーブルが2本しか付属しない製品が存在する。PCIe 8ピンx3方式のGPUを選択する場合、このようなPSUでは安全な接続が不可能だ。購入予定のGPUが必要とする本数のケーブルが付属しているか、事前に確認するプロセスは不可欠である。

【早見表】GPU電源コネクタの歴史と注意点

| 名称 (通称) | 世代 / 電源規格 | 特徴 | 注意点(ユーザーが気をつけること) |

| PCIe 8ピン | ~ATX 2.x | ・長年の実績があり、非常に高い信頼性。 ・1本あたり150Wの電力供給。 ・高消費電力GPUでは複数本必要。 | 【1コネクタ=1ケーブルの徹底】分岐ケーブルは絶対に使わず、GPUのソケット数と同じ本数の独立したケーブルを電源から接続する。 |

| 12VHPWR | ATX 3.0 | ・ケーブル1本で最大600Wを供給可能。 ・コネクタの物理的強度が弱く、挿し込みが甘いと溶融事故のリスクが高い。 | 【今は避けるべき旧規格】 これから新規で購入する場合、この規格の電源をあえて選ぶメリットは無い。 |

| 12V-2×6 | ATX 3.1 | ・12VHPWRの改良版。見た目はほぼ同じ。 ・物理的な安全対策が追加され、不完全な接続ではフルパワーが出ない仕組みに。 | 【現在の最適解】 最新GPUを使うなら、この「ATX 3.1」認証の電源を選ぶことが、最も安全で合理的。 |

以下の電源ユニットはPCIe 8ピンケーブルが3本付属している

※新しいリビジョンで変わる可能性もあるので確認は必須

まとめ

RX 9070 XTのコネクタ溶融は、ハードウェアの問題であると同時に、規格の複雑化が招いた側面も大きい。しかし、正しい知識を持つことで、そのリスクは大幅に低減できる。

- 購入するRX 9070 XTのコネクタ方式を確認する。

- 12V-2×6モデルならATX 3.1電源を、PCIe 8ピンモデルでもATX 3.1電源が望ましい。

- PCIe 8ピン接続では「1コネクタ=1ケーブル」を原則とし、PSUのケーブル本数を確認する。

これらの指針を遵守することが、ユーザーにできる最善の自己防衛策である。

筆者のコメント

今回の溶融報告を分析すると、ユーザー側の知識不足が引き起こした「人災」としての側面が色濃い。報告された接続方法は、規格が持つリスクを全く理解しておらず、合理性を著しく欠く。これは事故ではなく、なるべくしてなった、必然の帰結と言えるだろう。

しかし、ここで思考を停止し、「無知なユーザーの自己責任だ」と結論付けるのは、三流の分析だ。一部のメディアは、この問題をATX 3.0と3.1という規格の新旧に矮小化し、「新しい電源を買えば解決する」という、あまりに表層的な結論を提示している。

さらに深刻なのは、我々がプロフェッショナルと信じて頼るべき、PCショップの店員ですら、この複雑な状況を完全に理解していない者が一定数存在するという、厳然たる事実だ。コネクタごとの許容電力や、「1コネクタ=1ケーブル」という鉄則の重要性を問うても、曖昧な返答しかできない店員がいる。彼らは、ユーザーを安全な港へ導く灯台ではなく、共に暗礁へ乗り上げる、ただの同行者に過ぎないのである。

メディアも、店員も信用できない。ならば、真の元凶はどこにあるのか。

それは、RX 9070 XTという単一モデルに「PCIe 8ピンx2」「PCIe 8ピンx3」「12V-2×6」という3種類もの電源仕様が混在する、業界が生んだ異常事態そのものである。 この複雑怪奇な状況こそが、ユーザーを混乱させ、誤ったケーブル選択や、不適切な電源選びへと誘導する、全ての元凶なのだ。

規格の新旧という「対症療法」にのみ焦点を当てるのではなく、我々が問うべきは、「なぜ、PCパーツを買おうとするだけの善良な消費者の目の前に、これほど広大で悪質な地雷原が広がっているのか」という、より根源的な問いだ。

性能競争の果てに、メーカーは製品の複雑さと、それに伴うリスクを、全て利用者に押し付けている。我々の役割は、その構造的欠陥を白日の下に晒し、読者に本質的な洞察を提供することにある。単なる解決策ではなく、二度と騙されないための「知性」を授けること。それこそが、GearTuneが存在する意義なのだ。

コメント