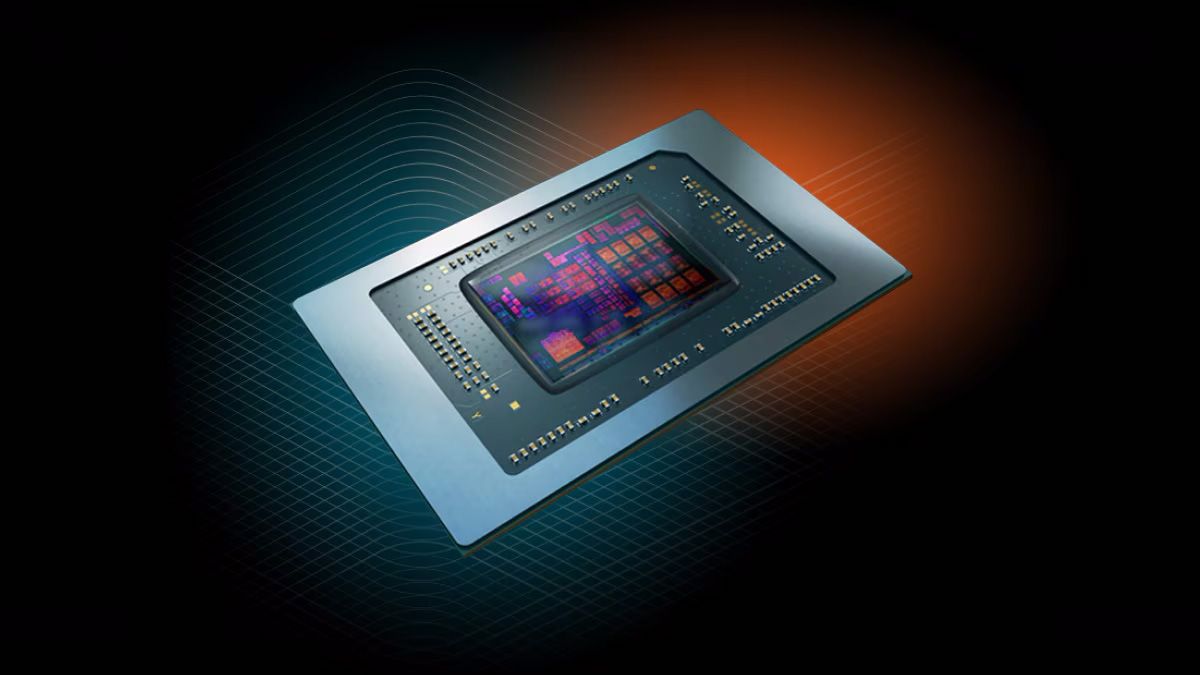

AMDが2025年第4四半期にZen 5アーキテクチャベースの新型デスクトップAPU「Ryzen 9000G」シリーズを投入する可能性が高まっている。著名リーカー@9550proの情報によると、モバイル向けStrix Pointのデスクトップ移植版として、AM5ソケット対応の高性能APUが準備されているという。これが実現すれば、AMDのデスクトップAPUラインナップが初めてZen 5コアとRDNA 3.5グラフィックスを搭載することになる。

目次

デスクトップAPUの進化

AMDのデスクトップAPUは長い進化の歴史を持っている

- 2018年 Ryzen 2000G: Raven Ridge(Zen、Vega)

- 2019年 Ryzen 3000G: Picasso(Zen+、Vega)

- 2020年 Ryzen 4000G: Renoir(Zen2、Vega)

- 2021年 Ryzen 5000G: Cezanne(Zen3、Vega)

- 2024年 Ryzen 8000G: Phoenix(Zen4、RDNA3)

- 2025年 Ryzen 9000G: Strix Point?(Zen5、RDNA3.5)⬅️

特に注目すべきは、2024年に発売されたRyzen 8000G「Phoenix」シリーズからRyzen 9000G「Strix Point」シリーズへの移行だ。Phoenix(フェニックス)では長らく続いたVegaグラフィックスからRDNA 3への大幅な進化が実現したが、今回のStrix Point(ストリクスポイント)ではZen 5という最新CPUアーキテクチャとRDNA 3.5グラフィックスの組み合わせが期待される。

可能性のある仕様

これまでのAMDのデスクトップAPUはモバイル版をベースにしており、今回も同様のアプローチが予想される。モバイル向けStrix Pointのスペックをベースに、以下のような仕様が期待できる

- 最大12コア24スレッド構成: これまでのAPUの最高は8コア16スレッドだったが、モバイル向けRyzen AI 9 HX 370が12コア24スレッドを搭載していることから、デスクトップ版も同様の構成になる可能性がある

- Zen 5/Zen 5cハイブリッドアーキテクチャ: モバイル版同様に高性能Zen 5コアと効率重視のZen 5cコアの組み合わせを採用する可能性

- RDNA 3.5ベースのiGPU: Radeon 890M相当の16 RDNA 3.5コア、クロックは最大3.0GHz程度まで引き上げられる可能性

- NPU(Neural Processing Unit)搭載: モバイル版のXDNA 2 NPUが移植される可能性があり、最大55 TOPSのAI処理性能

- DDR5-6400対応: 高速メモリをサポートし、特にiGPUの性能向上に貢献

Strix Point、それともGorgon Point?

興味深いことに、AMDはStrix Pointのリフレッシュ版として「Gorgon Point」という新たなコードネームのAPUを2026年に向けて準備していることが最近明らかになった。LG Gram Xの発表会で流出した情報によれば、Gorgon Pointは基本的にStrix Pointのリフレッシュ版で、同じZen 5/5cコアとRDNA 3.5 GPUを搭載するが、クロック向上などにより5〜6%の性能向上が期待されている。

デスクトップ版Ryzen 9000Gシリーズが、オリジナルのStrix Pointを採用するのか、あるいはGorgon Pointを採用するのかは現時点では不明だ。タイミング的にはGorgon Pointの方が合理的に思えるが、これまでの情報ではStrix Pointがデスクトップに移植されるとの見方が強い。

MSI Unify-Xマザーボードも登場?

@9550proによれば、AMDの新型APUと同時期に、MSIが新型の「Unify-X」マザーボードをAM5ソケット向けに発売する計画もあるという。Unify-Xは、MSIのハイエンドエンスージアスト向けマザーボードシリーズで、オーバークロッカーに人気の高いモデルだ。これはAMDがRyzen 9000Gシリーズを単なるエントリーレベルの製品ではなく、エンスージアスト向けの高性能APUとして位置づけている可能性を示唆している。

Strix Haloのデスクトップ移植は?

現時点ではAMDが超高性能APU「Strix Halo」をデスクトップAM5ソケットに移植する計画については情報がない。しかし、もしそのような移植が実現すれば、16コアZen 5 CPUと強力なグラフィックス性能を兼ね備えたAPUがmini-ITXマザーボードに搭載可能になり、ホームサーバーや低消費電力ワークステーションにとって魅力的なアップグレードパスとなるだろう。

将来的には「Medusa」シリーズの一部として、Strix Haloの後継モデルも登場する可能性がある。最新の情報によれば、これらのチップにはZen 6やRDNA 4、あるいは初のUDNAアーキテクチャが搭載される可能性もあるが、発売は2026年後半から2027年初頭になる見込みだ。

RDNA 4搭載ノートPCは当面登場せず

流出情報によれば、LGとAMDのQ&Aセッションで、ノートPC向けにRDNA 4ディスクリートGPUを搭載する計画はないと言及されたという。これはAMDが以前から広い意味で示唆していた方針と一致しており、RDNA 4はまずデスクトップGPUを優先するとしている。したがって、高性能グラフィックスを求めるノートPCユーザーは、しばらくの間RDNA 3.5世代のGPUに頼ることになりそうだ。

筆者のコメント

Ryzen 9000G APUシリーズの登場は、これまでデスクトップGPUの価格高騰に悩まされてきたユーザーにとって朗報となる可能性がある。特に、Zen 5コアとRDNA 3.5グラフィックスの組み合わせは、カジュアルゲーマーや小型PCビルダーにとって魅力的な選択肢となるだろう。

個人的に興味深いのは、12コア24スレッド構成の可能性だ。これまでのデスクトップAPUが最大8コアだったことを考えると、大幅な進化と言える。また、XDNA 2 NPUの搭載も現実になれば、デスクトップPCでのAI処理能力が一気に向上する可能性がある。

一方で懸念されるのは、Phoenixがデスクトップに移植された時のように、モバイル版との間でパフォーマンスの差が生じる可能性だ。特にNPUの性能やiGPUのクロック設定などが、デスクトップ環境に最適化されるかどうかが注目される。

ゲーミング性能に関しては、RDNA 3.5ベースのRadeon 890M相当のグラフィックスが期待されるが、これはエントリーレベルのディスクリートGPUに迫る性能を持つ可能性がある。特に16 RDNA 3.5コアと高速DDR5メモリの組み合わせは、1080p解像度でのゲーミングにおいて十分な性能を発揮するだろう。

最終的には、AMD Ryzen 9000G APUの発売はデスクトップPC市場に新たな選択肢をもたらし、特に小型PCや予算重視のビルドにおいて大きな影響を与える可能性がある。第4四半期の発売が確認されれば、2025年後半のPC市場はさらに活気づくことになるだろう。

※本記事は@9550pro氏のリークとVideoCardz、および各種情報源に基づいています。正式な発表があるまでは、これらの情報は噂として捉えるべきです。

情報・参考

コメント