目次

先に結論

まず重要な事実を整理しよう。

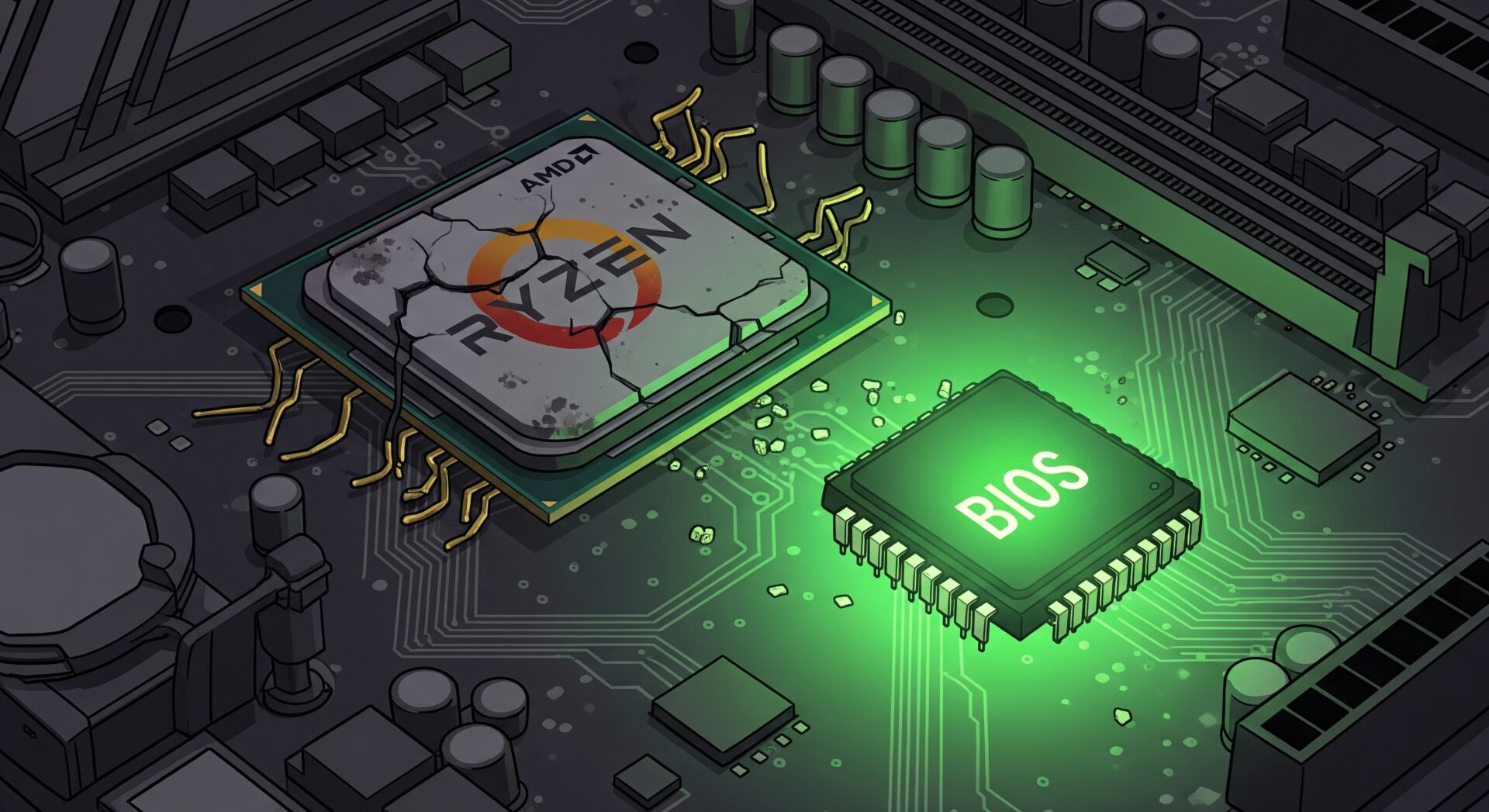

主にRyzen 9000シリーズで発生した【CPU焼損問題】について、AMDはCPUの設計欠陥ではなく、一部マザーボード側の”非準拠BIOS設定”が原因と最終見解を発表した。最新BIOSへ更新することで、互換性向上と緩和策が進むとしている。

背景を振り返れば、2023年のRyzen 7000″焼損”ではSoC電圧の上限管理(AGESAでロック)で収束した前例がある。今回も”最新AGESA/BIOS厳守”が最善策なのだ。

何が問題だったのか(1分で把握)

2024年末から2025年前半にかけて、Ryzen 7 9800X3Dを中心に”突然死/焼損”とされる報告が拡散した。ASRock製での報告比率が高めだが、ASUS/MSI/GIGABYTEでも少数の報告があり、単独メーカー問題とは言い切れない状況だった。

重要なのは、AMDが初期BIOSの互換性問題として処理し、最新BIOS適用とサポート窓口の利用を呼びかけていることだ。つまり、これは製品不良ではなく、実装上の問題だったということである。

AMDの最終見解:設計欠陥ではなく「非準拠BIOS」

AMDの説明によれば、ODM(マザーボードメーカー)側のBIOSがガイドライン値に従っていないケースが原因だった。最新BIOS適用が最優先で、パートナー各社と是正を継続中としている。

重要なポイント

- 不具合の原因はCPUではなくBIOS設定(SoC電圧・保護値・互換テーブル等)

- 最新BIOSへ更新することで、互換性+保護+最適化の複合アップデート

- 自作ユーザーは”まずBIOS更新”→”既定値で確認”が鉄則

これは技術的に極めて合理的な説明だ。AM5プラットフォームでは複雑な電力管理が要求され、メーカー独自の”最適化”が安全基準を逸脱するケースが発生していたのである。

なぜ”BIOS準拠”が生死を分けるのか

AM5では、SoC電圧上限、PROCHOT(過熱保護)、PBOの電流管理など複数パラメータが絡む複雑な制御が行われている。2023年には主にASUS製マザーボードでRyzen 7000X3Dが焼損する問題が発生し、AGESA側で電圧上限を強制して沈静化した前例があり、今回も”規定外のBIOS設定”が焦点だった。最新AGESA/BIOSへ揃えることが最短の対処になる。

不安な人がいますぐやるべき4ステップ

1. BIOSを最新化

各モデルのサポートページから最新BIOSへ更新せよ。更新後はCMOSクリア→既定値起動→安定確認の順で進める。

※BIOS更新後、面倒でCMOSクリアをしない人が多いが、必ず実施しよう。

2. EXPO/PBOは”段階的”に有効化

初回はAuto/既定で立ち上げ、安定を見ながらEXPO→PBOの順で戻す。挙動が不安定なら無効化で切り分けを行う。

3. ベンチマークテスト&ログ

HWiNFO等でSoC電圧・温度・クロックを監視しながらベンチマークを回す。

異常時は設定を戻し、ログを添えて販売店/メーカー/AMDサポートへ

4. 物理面の基本点検

CPUの正しい装着・ソケット清掃・クーラー面圧を再確認せよ。ASRockは清掃で復帰した実例を提示している。

よくある質問

Q. Ryzen 9000シリーズを買うのは危険?

A. 危険ではない。きちんと最新BIOSへ更新してから使用すれば問題ない。過度に恐れるより手順遵守が肝要だ。

Q. どのメーカーが安全?

A. 単独メーカー問題ではない。ASRock比率が高い集計はあるが、他社にも少数報告がある。過去のRyzen 7000 X3D騒動ではASUSを含む複数社で報告があり、設計上の“安全マージン”をBIOSがどう扱ったかが成否を分けた。

まとめ

Ryzen 9000の”焼損”は、CPUの欠陥ではなく、マザーボードメーカーのBIOS設定だった。

現在は最新BIOSに更新しておけば回避できる問題なので、特定のマザーボードメーカーを避ける必要はない。

これだけで問題は回避できる。”焼損”という言葉に騙されるな。正しい手順を踏めば、AM5は安全に使える。

筆者の考察

予想通りの結末だが、根深い問題も見える

噂されていた通り、BIOS設定がちょっと攻めたものになっていたのが原因だった。憶測だが、Ryzen 9000シリーズの特にX3Dモデルで問題が起きていることから、マザーボードメーカーとしては、CPUの安全マージンが予想より低かったということだろう。

Ryzen 9000 X3Dシリーズに搭載される第2世代3D V-Cacheは、CCDの下に積層されており、前世代のRyzen 7000 X3Dシリーズと比較し、より多くの電力を投入できる設計になっている。通常のXモデルと同等以上の電力設定を行える設計だったため、3D V-Cache CPUの繊細さが顕になってしまったと考えられる。

電力設定の矛盾点

ここに重要な矛盾がある。通常のRyzen 7 9700XがTDP 105W、PPT 142Wの設定に対し、Ryzen 7 9800X3DはTDP 120W、PPT 162Wと、本来繊細であるはずのCPUにもかかわらず、通常のXモデルより高い電力設定になっている。

この設計判断は理解に苦しむ。X3Dの真価は「低消費電力で圧倒的ゲーム性能」なのに、わざわざ高電力動作を可能にしたことで、メーカーが無理な設定を試してしまう温床を作ったと言えるだろう。

自作業界の裏話:過去から続く構造的問題

実は、この問題には前例がある。Ryzen 7000シリーズの初期は、高い電力設定に加えデフォルトでPBOが有効になっていたため、CPU初期故障率が5000シリーズに比べやや高かった。(年間数百台を組み立てる筆者の経験上)

マザーボードメーカーとしては、自社の製品を使うと他社より性能を引き出せるということは宣伝にもつながるので、どうしてもギリギリを攻めてしまうのは業界の宿命だ。しかし、AMDがIntelに対抗するために攻めた消費電力値を設定したことで、本来の製品価値を損なう事態を招いたのも事実である。

こういった背景を知っている身としては、今回の問題は当然の帰結と言える。技術的な美しさよりも、競争力を優先した結果が、このような混乱を生んだのだ。

![AMD CPU CPU Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 正規代理店品 100-100000910WOF [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/21KtytBd+kL._SL160_.jpg)

コメント