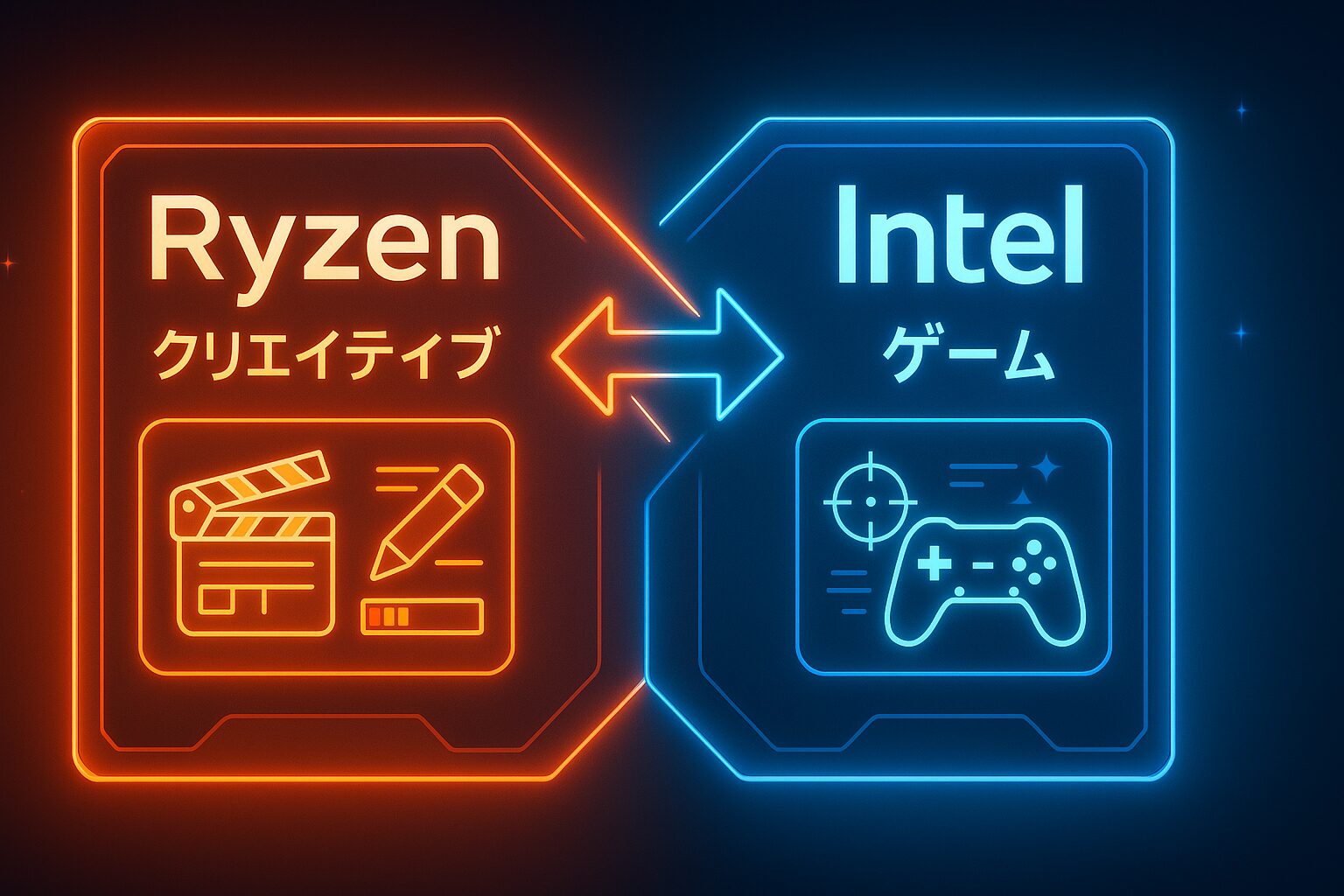

いつからだろうか。「ゲームならRyzen、クリエイティブならIntel」なんて言葉が、さも常識であるかのように語られるようになったのは。

断言する。その認識は、ここ数年でメーカーが作り上げたイメージに過ぎず、CPUの構造的本質から見れば、全くの逆だ。

もし君が、ベンチマークソフトのスコアだけを見てCPUを選んでいるなら、この記事を読んで目を覚ましてほしい。我々が向き合うべきは、数字の裏にある「真実」だ。

「Ryzenはゲーム向き」という、ここ最近の神話

そもそも、IntelのCPUこそ、構造的にはゲームに最適だった。 第14世代まで続いた彼らの「モノリシック」構造は、一枚のシリコンに全てのコアが乗っており、リングバスで高速に直結されている。遅延(レイテンシ)が極めて少なく、ゲームのようにCPUとメモリ間でデータが頻繁に行き来する処理では、これが圧倒的に有利だった。

対して、Ryzenが採用した「チップレット」構造は、コア数を増やす上では革命的だったが、物理的に分かれたダイを接続する都合上、どうしても遅延が大きくなる。だから、本来Ryzenはゲーム性能でIntelに一歩劣るのが当たり前だったのだ。

では、なぜ今Ryzenがゲームで強いと言われるのか?

答えは、Zen 2アーキテクチャ、代表的なのは「Ryzen 7 3700X」、この世代の登場だ。ここから、RyzenのCPUコア自体の性能が、構造的な遅延の不利を乗り越えるほどに向上した。 ゲームでもIntelと互角以上に渡り合い、マルチ性能は圧勝、おまけに消費電力も低く扱いやすい。まさに「攻守最強」のCPUが誕生した瞬間だった。

X3Dモデルの登場は、その決定打に過ぎない。あれはレイテンシという弱点を巨大なキャッシュで完全に消し去るための「最終兵器」であり、Ryzenの基本特性ではない。

「マルチ性能=Intel」という、ベンチマークの罠

Ryzen 7 3700X、5800Xの登場で、Intelは焦った。そして彼らが取った戦略が、「ベンチマークスコア至上主義」だ。

Pコアに加えて、性能の低いEコアを大量に搭載し、カタログスペック上のコア数を爆発的に増やす。そして、CPUの限界まで電力を注ぎ込み、瞬間的なマルチスレッド性能のベンチマークスコアを叩き出す。この一点突破の戦略によって、「マルチ性能ならIntel」というイメージを市場に植え付けた。

だが、冷静に考えてほしい。

そのスコアを出すために、どれだけの爆熱と消費電力を許容している? 現実の動画エンコードや3Dレンダリングのように、長時間CPUに100%の負荷がかかり続ける状況で、その性能を安定して維持できるのか?

ほとんどの環境では、強力な冷却がなければすぐに性能が頭打ちになる。あれは「実用性能」とはかけ離れた、「ベンチマークで勝つためだけの性能」だ。

対して、AMDのCPUは、ごく一部の例外モデルを除きすべてが高性能なPコアで構成されている。現実的な消費電力と冷却で、長時間にわたって安定して最高のパフォーマンスを発揮し続ける。プロの道具としてどちらが優れているか、答えは明白だろう。

結論:Intelの自滅。「Core Ultra 200S」が全てを証明した

そして、この話の完璧な締めくくりが、Intelの最新CPU「Core Ultra 200S」だ。

あれだけモノリシック構造の優位性を誇ってきたIntelが、何を血迷ったか、ついにAMDの後を追うようにチップレット(タイル)構造を採用した。

その結果どうなった?

彼らがかつて唯一誇っていた、ゲームにおける低レイテンシという最後の砦を、自らの手で破壊したのだ。

Core Ultra 200Sのゲーム性能が伸び悩んでいるのは、当然の結果だ。それは、かつて初期のRyzenが苦しんだ「チップレットの遅延」という問題に、今まさにIntelが直面している証拠に他ならない。

これ以上滑稽な話があるだろうか。AMDが長年かけて成熟させてきた土俵に、Intelは自ら飛び込み、そして不慣れな戦い方で苦戦している。この事実こそ、我々が語ってきたCPUアーキテクチャの真実を、何よりも雄弁に物語っている。

もう一度言う。イメージに騙されるな。本質を見抜け。CPU選びとは、メーカーの宣伝文句を鵜呑みにすることじゃない。その心臓部たるアーキテクチャを理解することから始まるのだ。

筆者のコメント

この記事を書くにあたって、正直言うと少し躊躇した。なぜなら、今の「常識」に真っ向から反対する内容だからだ。

でも、これを書かなければならないと思った理由がある。それは、あまりにも多くの人が「イメージ」だけでCPUを選んでいる現実を目の当たりにしたからだ。

「Ryzenはゲーム向き」という言葉が一人歩きして、なぜそうなったのか、本来はどういう特性だったのかを理解している人が少なすぎる。Core Ultra 200Sの登場は、この状況を説明する絶好の機会だった。

Intelが自らチップレット構造を採用したことで、皮肉にも「アーキテクチャの本質」がより鮮明に見えるようになった。

もちろん、どのCPUを選ぶかは個人の自由だ。でも、その選択が「なんとなくのイメージ」ではなく、「技術的な根拠」に基づいてほしい。それがこの記事を書いた理由だ。

批判もあるだろう。でも、それでもいい。議論が生まれることこそ、業界全体のレベルアップにつながると信じている。

![AMD CPU CPU Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 正規代理店品 100-100000910WOF [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/21KtytBd+kL._SL160_.jpg)

コメント

そんな言説あったか?